8e Saison (2017-2018)

Cycle de cinéma chinois : De l’écrit à l’écran

Le programme de cette 8e saison du cycle « De l’écrit à l’écran » débute avec trois films qui sont à la fois des grands classiques, des films rares et, chacun à sa manière, des œuvres marquantes de la période d’ouverture après la Révolution culturelle, de la fin des années 1970 au début des années 1980 : un film de 1980 qui fut un succès public, un film de 1984 qui marque les débuts de ce qu’on a appelé la Cinquième Génération, et un film sorti dès 1978 qui représente le renouveau du cinéma d’animation chinois. Le reste du programme est cette année axé sur les années 2000-2010 :- Pour les années 2000, un florilège de quatre films que l’on peut qualifier « d’auteurs », avec un hommage à un cinéaste dont on a peu l’occasion de voir les films à l’affiche, et qui représente un courant un peu à part dans le cinéma chinois, en lien avec des poètes, des écrivains et des musiciens qui partagent les mêmes critères esthétiques : Li Hongqi (李红旗).

- Pour les années 2010, une série de quatre autres films adaptés d’œuvres littéraires par des grands noms du cinéma chinois contemporain, et terminant a priori par ce qui n’est déjà plus que l’avant-dernier film de Feng Xiaogang (冯小刚), mais qui est un petit chef-d’œuvre en soi, plein de surprises et d’innovations esthétiques : « Je ne suis pas madame Bovary » (sous-réserve).

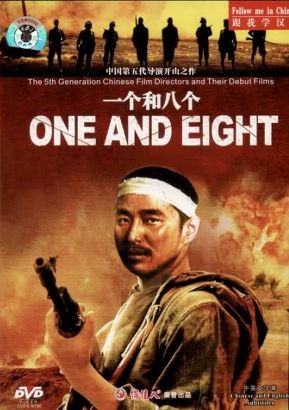

« One and Eight » conte l’histoire de huit criminels et un officier chinois de la 8e Armée de route injustement accusé d’espionnage, pendant la guerre de résistance contre le Japon.

C’est surtout le premier film réalisé par des diplômés de la promotion 1982 de l’Institut du cinéma de Pékin, c’est-à-dire la première promotion après la Révolution culturelle. La photographie est signée Zhang Yimou. Loin de la lourdeur démonstrative des films officiels de l’époque, le film a pour thème central les conflits personnels entre les huit hommes et l’officier, dans une perspective humaniste totalement nouvelle.

Il fut en fait réalisé avant « La terre jaune », mais ne sortit qu’après avoir été remonté pour satisfaire les censeurs, donc après « La terre jaune » à qui a ainsi été octroyé le label de premier film de la 5e génération.

« One and Eight » conte l’histoire de huit criminels et un officier chinois de la 8e Armée de route injustement accusé d’espionnage, pendant la guerre de résistance contre le Japon.

C’est surtout le premier film réalisé par des diplômés de la promotion 1982 de l’Institut du cinéma de Pékin, c’est-à-dire la première promotion après la Révolution culturelle. La photographie est signée Zhang Yimou. Loin de la lourdeur démonstrative des films officiels de l’époque, le film a pour thème central les conflits personnels entre les huit hommes et l’officier, dans une perspective humaniste totalement nouvelle.

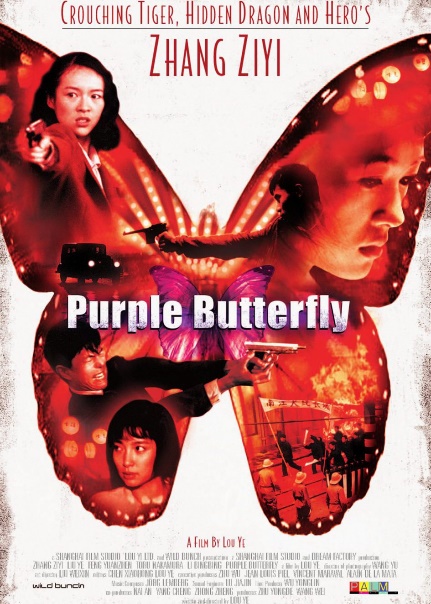

Il fut en fait réalisé avant « La terre jaune », mais ne sortit qu’après avoir été remonté pour satisfaire les censeurs, donc après « La terre jaune » à qui a ainsi été octroyé le label de premier film de la 5e génération.  L’histoire commence en Mandchourie en 1927. Un jeune Japonais est amoureux d’une jolie Chinoise mais leur bonheur est de courte durée : il doit rentrer chez lui pour faire son service militaire. En rentrant de la gare où elle est allée lui dire adieu, la jeune femme est témoin du meurtre de son frère par des Japonais.

Trois ans plus tard, alors que la Chine est envahie, on la retrouve à Shanghai travaillant pour un groupe de résistance, Purple Butterfly, qui projette d’assassiner le chef des services secrets japonais…

Un scénario signé Lou Ye basé sur une histoire typique des films historiques de l’époque.

L’histoire commence en Mandchourie en 1927. Un jeune Japonais est amoureux d’une jolie Chinoise mais leur bonheur est de courte durée : il doit rentrer chez lui pour faire son service militaire. En rentrant de la gare où elle est allée lui dire adieu, la jeune femme est témoin du meurtre de son frère par des Japonais.

Trois ans plus tard, alors que la Chine est envahie, on la retrouve à Shanghai travaillant pour un groupe de résistance, Purple Butterfly, qui projette d’assassiner le chef des services secrets japonais…

Un scénario signé Lou Ye basé sur une histoire typique des films historiques de l’époque.  Léopard d’Or au 63e festival de Locarno, en 2010.

On pourrait dire que c’est l’histoire d’un petit garçon gardé par un oncle qui n’arrête pas de lui répéter : « Si tu n’es pas sage, je vais te botter le derrière. » Alors l’enfant, qui s’ennuie mortellement et en a assez, rêve d’être orphelin, et part chercher un endroit où il pourra l’être.

Mais le scénario est fait de morceaux rapportés comme les pièces d’un puzzle qui ne colleraient pas parfaitement dans leurs cases. Le fil narratif se rompt régulièrement, mais ce n’est pas l’important. De toute façon, comme chez Cao Kou, il ne se passe rien. Et c’est dans ce rien que tout se joue, entre ennui silencieux et platitudes verbales.

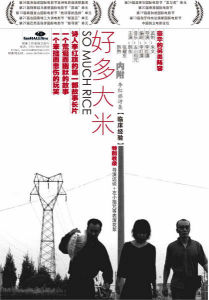

Léopard d’Or au 63e festival de Locarno, en 2010.

On pourrait dire que c’est l’histoire d’un petit garçon gardé par un oncle qui n’arrête pas de lui répéter : « Si tu n’es pas sage, je vais te botter le derrière. » Alors l’enfant, qui s’ennuie mortellement et en a assez, rêve d’être orphelin, et part chercher un endroit où il pourra l’être.

Mais le scénario est fait de morceaux rapportés comme les pièces d’un puzzle qui ne colleraient pas parfaitement dans leurs cases. Le fil narratif se rompt régulièrement, mais ce n’est pas l’important. De toute façon, comme chez Cao Kou, il ne se passe rien. Et c’est dans ce rien que tout se joue, entre ennui silencieux et platitudes verbales.  Histoire désopilante pour l’entendement commun adapté de l’une des nouvelles du réalisateur.

Le personnage principal, maître Ma (毛老师), est une sorte d’étranger à la Camus, mais un étranger surtout à lui-même, qui semble rêver sa vie plus que la vivre. Au cours d’un jeu de cache-cache avec sa femme, il disparaît. Et reparaît dans une autre ville où il entame un nouveau bout d’existence avec une ‘amie’, comme si de rien n’était, puis il repart à nouveau, quelques temps plus tard, un mystérieux sac de riz sur le dos…

Avec ce film, Li Hongqi débarquait dans le paysage cinématographique chinois avec un style résolument à part, ironique et décalé.

Histoire désopilante pour l’entendement commun adapté de l’une des nouvelles du réalisateur.

Le personnage principal, maître Ma (毛老师), est une sorte d’étranger à la Camus, mais un étranger surtout à lui-même, qui semble rêver sa vie plus que la vivre. Au cours d’un jeu de cache-cache avec sa femme, il disparaît. Et reparaît dans une autre ville où il entame un nouveau bout d’existence avec une ‘amie’, comme si de rien n’était, puis il repart à nouveau, quelques temps plus tard, un mystérieux sac de riz sur le dos…

Avec ce film, Li Hongqi débarquait dans le paysage cinématographique chinois avec un style résolument à part, ironique et décalé.  « The Search » (Sur la route) se présente dès l’abord comme un road movie : une 4x4 roule sur une route déserte, de village en village, emmenant un homme d’affaires, un cinéaste et un jeune homme qui ne cesse de filmer.

Le premier est le producteur du second, ils sont à la recherche d’un acteur qui soit aussi un chanteur capable d’interpréter le rôle principal de leur prochain film, une adaptation d’un opéra traditionnel tibétain. Ce parcours de repérage constitue le fil conducteur du film, mais se noue avec deux autres fils narratifs, qui sont des histoires d’amour…

La quête de l’acteur est évidemment une quête symbolique, celle d’une culture qui disparaît et de l’âme d’un peuple menacée par là même de disparition.

« The Search » (Sur la route) se présente dès l’abord comme un road movie : une 4x4 roule sur une route déserte, de village en village, emmenant un homme d’affaires, un cinéaste et un jeune homme qui ne cesse de filmer.

Le premier est le producteur du second, ils sont à la recherche d’un acteur qui soit aussi un chanteur capable d’interpréter le rôle principal de leur prochain film, une adaptation d’un opéra traditionnel tibétain. Ce parcours de repérage constitue le fil conducteur du film, mais se noue avec deux autres fils narratifs, qui sont des histoires d’amour…

La quête de l’acteur est évidemment une quête symbolique, celle d’une culture qui disparaît et de l’âme d’un peuple menacée par là même de disparition.  Film de wuxia, d’après une nouvelle du réalisateur qui est aussi l’un des rares écrivains de wuxia aujourd’hui.

L’histoire est fondée sur des faits historiques qui ne sont pas courants dans la littérature, et encore moins les films, de wuxia : le piratage japonais sur les côtes du Zhejiang et du Fujian, entre le XIVe et le XVIe siècle. Ce contexte est la toile de fond d’une histoire plus classique : un village côtier est habité par quatre familles, chacune gardienne d’une tradition d’arts martiaux

Quand un étranger arrive pour les défier au combat, il est chassé, car il a une arme qui est prise pour une arme de pirate japonais. C’est en fait une copie d’une telle arme, faite par un célèbre général chinois qui, justement, s’en est servi pour vaincre les pirates.

C’est le premier film d’un réalisateur qui est d’abord un écrivain original, et c’est d’abord une relecture du genre.

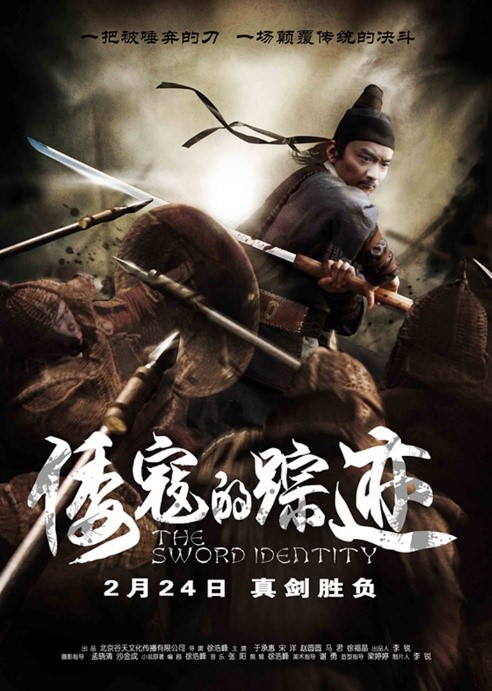

Film de wuxia, d’après une nouvelle du réalisateur qui est aussi l’un des rares écrivains de wuxia aujourd’hui.

L’histoire est fondée sur des faits historiques qui ne sont pas courants dans la littérature, et encore moins les films, de wuxia : le piratage japonais sur les côtes du Zhejiang et du Fujian, entre le XIVe et le XVIe siècle. Ce contexte est la toile de fond d’une histoire plus classique : un village côtier est habité par quatre familles, chacune gardienne d’une tradition d’arts martiaux

Quand un étranger arrive pour les défier au combat, il est chassé, car il a une arme qui est prise pour une arme de pirate japonais. C’est en fait une copie d’une telle arme, faite par un célèbre général chinois qui, justement, s’en est servi pour vaincre les pirates.

C’est le premier film d’un réalisateur qui est d’abord un écrivain original, et c’est d’abord une relecture du genre.  Le film a conservé le titre chinois de la nouvelle de Fang Fang, qui signifie « dix mille flèches transpercent le cœur ». Il s’agit d’une croyance liée à la géomancie traditionnelle chinoise, ou feng shui, d’où le titre international.

Le récit commence par un déménagement, dans un appartement moderne (selon les standards des années 1990 en Chine), mais, selon les règles du feng shui, mal situé car bordé de sept rues, et non huit (chiffre faste). Il ne peut donc que porter malheur. La famille qui vient de déménager, dont le film nous conte l’histoire, ne tarde pas, en effet, à se désagréger… « Feng Shui » est une lente descente aux enfers.

Il s’agit d’un superbe portrait de femme. Mais c’est aussi le portrait d’une époque : les coulisses du boom des années 1990.

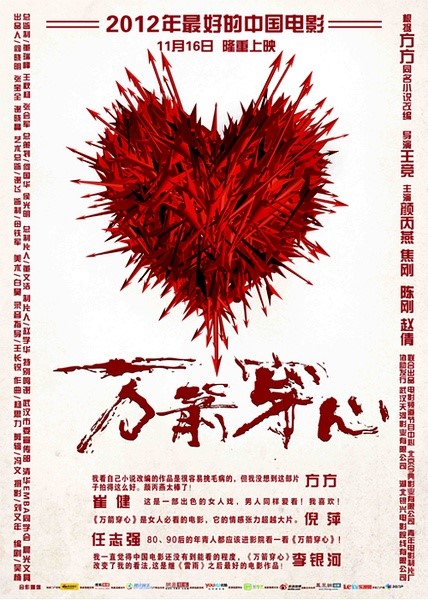

Le film a conservé le titre chinois de la nouvelle de Fang Fang, qui signifie « dix mille flèches transpercent le cœur ». Il s’agit d’une croyance liée à la géomancie traditionnelle chinoise, ou feng shui, d’où le titre international.

Le récit commence par un déménagement, dans un appartement moderne (selon les standards des années 1990 en Chine), mais, selon les règles du feng shui, mal situé car bordé de sept rues, et non huit (chiffre faste). Il ne peut donc que porter malheur. La famille qui vient de déménager, dont le film nous conte l’histoire, ne tarde pas, en effet, à se désagréger… « Feng Shui » est une lente descente aux enfers.

Il s’agit d’un superbe portrait de femme. Mais c’est aussi le portrait d’une époque : les coulisses du boom des années 1990.  Xu Yigua s’est inspirée d’un fait divers réel pour écrire son roman.

L’intrigue part d’une affaire de viol et de meurtre dont les trois auteurs – un policier, un chauffeur de taxi et un simple d’esprit – n’ont jamais été arrêtés. Les trois complices ont depuis lors tenté de se faire oublier et ont mené une vie tranquille en élevant une petite fille orpheline qu’ils ont adoptée. Sept ans plus tard, le passé les rattrape : l’attitude du policier attire les soupçons de son supérieur, dont la jeune sœur tombe en outre amoureuse du chauffeur de taxi ; c’est elle qui amènera des indices supplémentaires à son frère…

Le film a valu le prix du meilleur réalisateur à Cao Baoping au festival de Shanghai en juin 2015.

Xu Yigua s’est inspirée d’un fait divers réel pour écrire son roman.

L’intrigue part d’une affaire de viol et de meurtre dont les trois auteurs – un policier, un chauffeur de taxi et un simple d’esprit – n’ont jamais été arrêtés. Les trois complices ont depuis lors tenté de se faire oublier et ont mené une vie tranquille en élevant une petite fille orpheline qu’ils ont adoptée. Sept ans plus tard, le passé les rattrape : l’attitude du policier attire les soupçons de son supérieur, dont la jeune sœur tombe en outre amoureuse du chauffeur de taxi ; c’est elle qui amènera des indices supplémentaires à son frère…

Le film a valu le prix du meilleur réalisateur à Cao Baoping au festival de Shanghai en juin 2015.  Le film, comme le roman, se passe pendant la période troublée des années 1930, quand les seigneurs de guerre faisaient régner la terreur et le chaos. Le supérieur d’un monastère taoïste désespère de pouvoir continuer à nourrir tous les moines ; il organise alors une compétition d’arts martiaux pour déterminer le meilleur. C’est le jeune moine He Anxia (何安下) qui en sort vainqueur, sur quoi, étant le plus fort, c’est lui qui doit aller affronter le monde extérieur, en « descendant de la montagne ».

L’histoire se déroule alors comme un roman d’apprentissage, au gré des rencontres que fait le jeune moine, des amitiés qu’il noue et des vengeances qu’il exécute.

L’originalité du film tient à l’humour avec lequel est présentée cette histoire de wuxia qui ressemble plutôt à un pastiche de wuxia traditionnel. Le choix des acteurs n’y est pas pour rien : ce sont les meilleurs comédiens du moment en Chine.

Le film, comme le roman, se passe pendant la période troublée des années 1930, quand les seigneurs de guerre faisaient régner la terreur et le chaos. Le supérieur d’un monastère taoïste désespère de pouvoir continuer à nourrir tous les moines ; il organise alors une compétition d’arts martiaux pour déterminer le meilleur. C’est le jeune moine He Anxia (何安下) qui en sort vainqueur, sur quoi, étant le plus fort, c’est lui qui doit aller affronter le monde extérieur, en « descendant de la montagne ».

L’histoire se déroule alors comme un roman d’apprentissage, au gré des rencontres que fait le jeune moine, des amitiés qu’il noue et des vengeances qu’il exécute.

L’originalité du film tient à l’humour avec lequel est présentée cette histoire de wuxia qui ressemble plutôt à un pastiche de wuxia traditionnel. Le choix des acteurs n’y est pas pour rien : ce sont les meilleurs comédiens du moment en Chine.